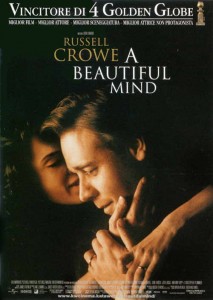

REGIA: Ron HOWARD

PRODUZIONE: U.S.A. – 2001 – Dramm.

DURATA: 134′

INTERPRETI: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany, Adam Goldberg, Christopher Plummer, Judd Hirsch, Anthony Rapp

SCENEGGIATURA: Akiva Goldsman (tratta dalla biografia di Sylvia Nasar)

FOTOGRAFIA: Roger Deakins

SCENOGRAFIA: Wynn P. Thomas – Lesley E. Rollins

MONTAGGIO: Mike Hill – Dan Hanley

COSTUMI: Rita Ryack

EFFETTI SPECIALI: Will Caban

MUSICHE: James Horner

TRAMA

La storia vera di John Nash, geniale matematico entrato a Princeton nel 1947 per una specializzazione post laurea, ossessionato dal pensiero di trovare un’idea rivoluzionaria e… dalla sua “bella mente”.

RECENSIONI

Ron Howard, uno dei più qualunque dei registi qualunque di Hollywood, gira una sorta di suo “grande film malato”. Come noto, la definizione è di Truffaut e si riferisce alle più imperfette e diseguali delle pellicole d’Autore, film come Marnie del grande Hitch (sempresialodato) che sfuggono al controllo del proprio demiurgo e s’illuminano di luce “propria”, benché fioca, intermittente, obliqua. Ammesso e concesso che Ron Howard non sia un Autore, ma puraconvenzione, il suo A Beautiful Mind ha momenti “malati” che sembrano sfuggire a quel p(i)attume cinematografico al quale l’ex Ricky Cunningham ci ha da sempre abituato, sprazzi di cinema nei quali riesce a scalfire la corazza della bella mente del Genio e a farci (intra)vedere l’algoritmico (ma ipotetico) funzionamento d’un cerebro schiavo del Numero: un geometrico gioco di rifrazioni luminose cristallizzate in una cravatta, una finestra sul mondo che si fa pittogramma “cifrato” delle relazioni interpersonali, un approccio pseudosentimentale sùbito “astratto”, decontestualizzato ed elevato a status di lucida teoria… in questi radi frangenti Ron Howard quasi sorprende. Sembra voler abbandonare la sua impersonale e consolidata cifra a-stilistica per accennare inattese profondità d’analisi, indagando con gelido occhio matematico (ma il merito è soprattutto dell’algida fotografia di Roger Deakins) una psiche matematica che pensa matematica. Peccato siano solo fulmini a ciel grigiastro. Più spesso, infatti, A Beautiful Mind (s)cade nel macchiettismo matematichese più vieto (John Nash che propone “scambi di fluidi” a gentili donzelle), nella retriva retorica hollywoodiana (quello delle penne sul tavolo è un momento così spudoratamente pre-vedibile/visto da lasciare basiti), nella facile, eccessiva semplificazione che diventa fuga (in fondo in fondo conta e vince solo l’amore… come no…). Una parola, poi, sull’interpretazione di Russel Crowe: il fatto che ricerchi programmat(ic)a versatilità (da indomito gladiatore ad avvilito schizofrenico) non lo rende, ipso facto, un grande attore: nei panni di John Nash gesticola e balbetta con impegno, ma gli scapicollati entusiasmi che la sua interpretazione sembra suscitare sono del tutto fuori luogo. Resta il fatto che, per essere un prodotto acciuffastatuette, A Beautiful Mindrappresenta (rectius vorrebbe rappresentare) alcune inversioni di tendenza rispetto all’americanata classica: il protagonista (“reale”, come è appena il caso di ricordare) non è un canonico american dreamer “valoroso” ergo vincente, ma un povero americano malato, oberato dal proprio surplus di capacità (ma non scordiamoci il Nobel per l’economia arrivato fuori tempo massimo, ma arrivato); il maccartismo è vissuto nel film come paranoia assoluta e l’ansia da pericolo rosso è amaramente stemperata, anche a livello spettatoriale vista la struttura “ingannatrice” della prima metà del film, dalla rivelazione della natura schizofrenica di quell’ansia (ma il primo codice russo decifrato dalla geniale mente di Nash non era un parto della stessa…); infine, il già accennato espediente narrativo dell’epifania spiazzante che obbliga la rilettura degli eventi, non solo è parzialmente coraggioso e destabilizzante (l’epiphany arriva a neanche metà film, in tempo per godersi un film “come si deve”) ma non rappresenta più, se mai l’ha rappresentata, una novità. Portata in auge da Il Sesto Senso, che ha proiettato il “meccanismo svolta” nell’olimpo delle trovate salvafilm (dà indubbiamente “un che” alle pellicole cui si applica), tale novità già di per sé presunta (basti citare Jacob’s Ladder o L’Avvocato Del Diavolo ma la lista è lunga), ha rapidamente smarrito il moderato potenziale sovversivo per via dello scriteriato (ab)uso che se ne è fatto ultimamente. In definitiva il film di Howard ha, rispetto ai consueti colleghi oscarofili, quella dose infinitesimale di “coraggio” che gli fa fare la figura di un qualunque Daniele Silvestri al festival di Sanremo: ingannevole aura di “estraneità” che mal cela un valore assoluto piccolo piccolo.

«A beautiful mind»

L’inscindibile matrimonio di realtà e allucinazione

di Umberto Curi

Il film di Howard non è la biografia del geniale matematico John Nash, ma è l’indagine su ciò che separa – quindi unisce – la razionalità e il mondo di immagini che la nostra mente può costruire

Mind è un termine inglese che non ha un esatto corrispettivo in lingua italiana, e che è dunque difficilmente traducibile. Non è “mente”, infatti, almeno non nel senso in cui questo termine è adoperato nel campo della psicologia, vale a dire nell’accezione “tecnica” con la quale si parla, ad esempio, di malati di mente, per distinguerli dai malati nel corpo. E non coincide neppure esattamente con ciò che in italiano si chiama “spirito”, in guanto è distinto dalla materia, né con la “coscienza”, che si contrappone all’inconscio, né infine con l’“intelligenza”.

Piuttosto, Mind riassume in sé tutte le determinazioni ora ricordate, insieme ad altre sfumature (opinione, intenzione, memoria), e indica dunque ciò che è insieme la “psiche”, lo “spirito”,, la “coscienza” e l’“intelligenza”. Di conseguenza, sarebbe sbagliato, e comunque fortemente riduttivo, tradurre il titolo del film -A Beautiful Mind – come Una bella mente, cancellando di fatto la polisemia del termine che compare nel titolo originale. Al di là di ogni considerazione stretta- mente linguistica, infatti, una simile traduzione tende ad accreditare la convinzione che il film intenda semplicemente celebrare le straordinarie doti intellettuali del personaggio a cui si riferisce la vicenda narrata, indicandolo appunto come una “bella testa”. Non è cosi. Come si cercherà ora di argomentare, davvero bello, anzi pieno di bellezza è il mind di John Nash, ma non soltanto, e nemmeno soprattutto, perché esso metta in grado il protagonista di elaborare teoremi matematici particolarmente complicati e innovativi, ma perché esso contiene un mondo che è molto più ricco e più vasto di quello della matematica. Il che significa che a Nash è possibile attribuire l’espressione “a beau tiful mind” (dove, tra l’altro, l’associazione dell’aggettivo beautiful al sostantivo mind è già di per sé assai problematica), non nonostante, ma proprio in ragione della sua schizofrenia. Difatti, è appunto questa patologia, connessa in una relazione non antinomica con le sue straordinarie capacità intellettive, a rendere davvero piena di bellezza quella mente. Fin dal titolo, insomma, fin dalla premeditata ambivalenza dell’espressione in esso impiegata, si comprende quale sia uno degli assi portanti di questa interessante opera cinematografica, vale a dire la messa in discussione dei confini che separano la normalità dalla follia, soprattutto quando questa normalità appartenga ad un genio. Evitando opportunamente ogni eccessivo indugio ideologico, Howard argomenta la tesi (di per sé non nuova, neppure in campo stretta- mente cinematografico) della contiguità – e, al limite, della intercambiabilità – tra norma ed eccezione, mostrando fino a che punto questi due presunti stati mentali possano essere indisgiungibili l’uno dall’altro, con quanta naturalezza il genio possa convertirsi in sregolatezza, la normalità possa manifestarsi come pazzia. Di qui un’importante opzione da parte dell’Autore, quella di porre lo spettatore, almeno in tutta la prima parte del film, nella stessa condizione del protagonista, impedendogli di distinguere fra il mondo reale e quello creato dalle allucinazioni indotte dalla malattia. Come Nash, anche chi assiste alla proiezione è convinto che davvero esista una eminenza grigia, di nome William Parcher, che davvero si tratti di fronteggiare una minaccia nucleare sovietica sul territorio americano, che davvero occorra contribuire allo smantellamento di una rete spionistica potenzialmente letale per la sopravvivenza degli Stati Uniti. Fino alla fine, né Nash né lo spettatore potranno essere sicuri che quelle immagini siano allucinazioni, e non presenze reali, e che presto o tardi qualcuno sveli che l’autentico impostore non è Parcher, ma lo psichiatra, traditore al soldo della cospirazione sovietica. Anziché ricorrere a qualche stratagemma espressivo, allo scopo di rimarcare la differenza fra reale ed immaginario, come accade per lo più in altre produzioni cinematografiche, Howard sceglie la strada di un continuum, nel quale i due mondi si succedano e si mescolino, senza che si dia alcuna possibilità di scindere nettamente l’uno dall’altro.

La scelta compiuta da Howard di non consentire allo spettatore di distinguere fra gli stati mentali del protagonista, lasciandogli anzi il dubbio fino alla fine circa la verità o l’illusorietà degli eventi che accadono, va ben oltre la vicenda specifica del matematico statunitense. Al contrario, la forza del film, la ragione principale per la quale esso può essere considerato un’opera cinematografica interessante, e per molti aspetti ben riuscita, non ha proprio nulla a che vedere con la maggiore o minore attendibilità con la quale è ricostruita la biografia di John Nash.

A questo proposito, le discussioni fiorite a proposito della solo parziale fedeltà di quanto è descritto nel film, rispetto agli avvenimenti reali, lasciano letteralmente il tempo che trovano, e appaiono infine del tutto prive di significato, come sintomo della sostanziale incomprensione del progetto, intorno al quale è costruita quest’opera cinematografica. Come già emerso, sia pure indiziariamente, attraverso le considerazioni compiute in margine al titolo, non è certamente il personaggio Nash, né le vicissitudini specifiche della sua esistenza, ad attirare l’attenzione dell’Autore. Ciò che, attraverso e oltre Nash, si trattava di indagare è il confine mobile e reversibile che separa – ma per ciò stesso anche connette – reale e immaginario, e dunque l’obiettiva impossibilità di distinguere nettamente, e una volta per tutte, il dominio della normalità rispetto a quello della follia, mostrando quanto l’una assomigli all’altra, quanto semplice sia il transito dall’una all’altra. Il film lavora, appunto, su questo intreccio di questioni, rinverdendo una riflessione costantemente riaffiorante in tutta la tradizione filosofica, culturale e figurativa dell’Occidente, riguardante i confini della realtà, e più ancora lo statuto di tutto ciò che dalla quotidianità del reale in qualche modo fuoriesce, o perché ex-ceda o perché prae-ceda tale quotidianità.

Secondo il senso comune, non vi è che un unico mondo reale, i cui parametri di autenticità e valore sono al tempo stesso indiscutibili e insuperabili. Tutto ciò che a tale mondo non sia riconducibile, è necessariamente illusione o inganno. Di più: è a-nomalia, malattia o follia. All’interno di un mondo così concepito solo la trasparente razionalità del calcolo e della misura hanno pieno diritto di cittadinanza, mentre ogni altra forma di espressione è degradata a delirio, a puro prodotto di una fantasia allucinata e malsana.

Ricondotto al contesto del film, questo filone problematico assume la forma di una radicale problematizzazione di quali debbano essere considerati i limiti, oltre i quali il genio degenera in follia, di quali siano i confini entro i quali può esprimersi un “beautiful mind”, senza precipitare nella anormalità. Cancellando ogni segno di possibile riconoscimento fra i diversi stati mentali di Nash, e dunque rinunciando a connotarli secondo una possibile gerarchia di valori, o anche semplicemente a descriverli come l’uno del tutto eterogeneo rispetto all’altro, Howard procede oltre ogni presupposta distinzione fra essi, alludendo alla possibilità che sempre, e non soltanto nel caso determinato del matematico statunitense, la normalità può risultare indistinguibile dalla follia, sempre la mente contiene non soltanto la capacità del calcolo razionale, ma anche quella di produrre immagini, sempre, dunque, realtà e allucinazione si confondono e si integrano in un continuo, sul quale è impossibile intervenire scindendo nettamente un aspetto dall’altro. Di più. Conferendo alla vicenda di John Nash il carattere di un vero e proprio paradeigma, l’Autore intende sottolineare che la scissione non è affatto l’indizio di una patologia isolata e circoscritta, che possa essere attribuita ad un singolo individuo, come tale diverso dalla generalità degli uomini, ma che al contrario essa è connaturata a ciascuno di noi, ci appartiene costitutivamente, segna il destino di chi – come Edipo, potentissima icona della condizione umana – sconta su di sé la moira dell’impossibilità di essere soltanto uno. In Nash ritroviamo, insomma, pienamente espressa, condotta alle sue manifestazioni più estreme, una duplicità che è essenziale a ciascuno eli noi, anche se rimossa, o peggio ancora nascosta, per evitare la disapprovazione o l’emarginazione sociale. La coercitiva reductio ad unum, realizzata mediante la somministrazione del coma insulinico o dell’elettroshock, non è necessariamente il tramite, attraverso il quale si riconquista uno status di presunta normalità, ma può essere anche vista come una mutilazione, come la soppressione violenta di un intero mondo che appartiene alla nostra interiorità, e che può essere giustificata solo con l’incapacità di tollerare la duplicità, e di accogliere pienamente la diversità, da parte della società nel suo insieme. Questo ragionamento – che in altri casi si stenterebbe a giudicare persuasivo – diventa pressoché inoppugnabile allorché ci si misuri con una vicenda, quale è quella di John Nash, nella quale la questione si pone senza alcun margine di possibile equivoco.

La mente che partorisce allucinazioni e pretesi inganni, che dà vita a personaggi inesistenti, che spinge il protagonista a scrutare i possibili codici segreti nascosti in inoffensivi articoli di giornali e riviste, è la stessa mente che produce teoremi innovativi, destinati a dilatare i confini delle conoscenze in campo scientifico. Nessuno potrà dubitare del fatto che questa patologia sia letteralmente l’altra faccia di una normalità talmente solida, da potere essere additata come caso emblematico del potere dell’intelletto. Né si può immaginare forma più compiuta e trasparente di razionalità, di quella della matematica. Nonostante tutto ciò – o, meglio, proprio in ragione di tutto questo – Howard ci dice che proprio quella ragione è pregna dell’illusione, proprio quel genio sconfina in ciò che, per pigrizia, o ignoranza, o viltà, preferiamo chiamare follia. E ci ammonisce anche a cogliere, in quella palese duplicità, nel manifestarsi più appariscente di quella scissione, le tracce di qualcosa che ci riguarda tutti del quale nessuno può ritenersi immune. Ma quello appena descritto, pur essendo certamente il più importante e il più risolto, anche in senso strettamente cinematografico, non è l’unico tema filosofico ravvisabile nel film. Accanto ad esso, è possibile individuare almeno un secondo filone problematico, sebbene meno originale, oltre che trattato in una forma meno convincente, rispetto al primo. La parabola esistenziale di John Nash, la sua personale esperienza, compendiata nel discorso pronunciato in occasione del conferimento del premio Nobel; è testimonianza di un assunto ben noto nella filosofia moderna e contemporanea, almeno a partire dal Seicento. Prima di Nash, infatti – e in termini incomparabilmente più rigorosi – un altro grande matematico, le cui ricerche pionieristiche avevano dischiuso prospettive ancora più innovative, di quelle aperte dallo studioso americano, aveva sostenuto la superiorità delle ragioni del cuore, nei confronti delle ragioni dell’intelletto. Per quanto potente possa essere l’esprit de geometrie, aveva scritto Blaise Pascal nel pieno del XVII secolo, esso deve soccombere di fronte ad un esprit de finesse che è capace di procedere più in profondità nell’indagine che riguarda la vita umana. La matematica pura, e più ancora la sua applicazione nel campo della meccanica e della tecnologia, potrà indubbiamente consentire risultati sbalorditivi, e un progresso apparentemente illimitato delle conoscenze. Ma nessun incremento quantitativo della razionalità geometrica potrà illuminare ciò che si sottrae ai lumi della ragione, e che soltanto per altra via, valorizzando e mobilitando altre risorse e strumenti differenti, potremo cercare di penetrare, senza avere comunque la pretesa di una risposta definitiva a problemi che non possono che restare indefinitamente aperti. Il discorso finale di Nash, ma prima ancora la morale che egli stesso riconosce di aver appreso dall’amore della sua donna, riprende questa. tematica, lasciando emergere talora un’intenzione vagamente predicatoria e moralistica, di per sé non necessaria e anzi perfino contraddittoria, rispetto alla sobrietà con la quale il film lavora sugli altri temi in precedenza descritti. Sia pure con questi limiti, i quali confermano l’inviolabilità di alcune regole non scritte, imposte alle produzioni cinematografiche di marca hollywoodiana, A beautiful mind è un esempio complessivamente riuscito della possibilità di trasformare un racconto biografico, che avrebbe potuto essere piatto e convenzionale, meramente celebrativo di un grande personaggio, in una ricerca intorno a ciò che attiene più specificamente alla condizione umana, al potere della mente, e agli abissi del cuore, alla sua esaltante grandezza e insieme alla sua irreparabile miseria. E a ciò che di essa continuerà a rappresentare un mistero inesplicabile.

L’OPINIONE DI MINERVA

Non c’è proprio nulla di «bello» nella schizofrenia

«La doppia vita di Nash forse diverte il professor Curi, ma non il malato»

L’articolo del professor Curi sul film «A beautiful mind» è certamente una bella pagina di letteratura. Ma…

Che cos’è il professor Nash per la moglie, che decide di stargli accanto nonostante il marito abbia perduto l’insegnamento e sia oggetto di derisione da parte degli studenti e vegeti in casa, dimenticato da tutti? Quando un collega di Nash dice alla moglie «È fortunato Nash ad avere te vicino», lei risponde tra le lacrime «Non sai quanto è sfortunato!». Non c’è nulla di bello nella schizofrenia che è una delle patologie più devastanti che possono colpire la mente umana. È difficile spiegarlo a chi non è vissuto accanto a pazienti colpiti da una delle due patologie più gravi di cui può soffrire il nostro cervello e che sono la malattia maniaco depressiva e la schizofrenia nei suoi molteplici aspetti (si parla infatti di schizofrenie plurale).

Dice il professor Curi: «Per pigrizia o ignoranza chiamiamo follia quella duplicità che tutti abbiamo dentro di noi». Una bella confusione fra la duplicità che tutti abbiamo un po’ dentro di noi e la malattia. È vero: anche le nevrosi, le fobie, la malinconia, la noia, in persone che non hanno imparato a sopportare la fatica della vita possono portare al suicidio; ma la frequenza con cui coloro che sono affetti da schizofrenia si suicidano, o uccidano chi hanno accanto, segna tragicamente la diversità fra una normalità, sia pure dolorosa, e la malattia.

Nel film è solo accennato, ma il professor Nash stava per uccidere suo figlio, di un anno, nell’acqua della vasca da bagno se non fosse arrivata disperata la moglie che aveva intuito quanto stava accadendo: e stava anche per uccidere lei quando cercava di chiamare l’ambulanza. C’è un momento in cui la moglie chiede al marito «Ma tu potresti uccidermi? Potresti fare del male a me e a nostro figlio?». La risposta è «sì»: perché questi malati non sanno di fare del male, non sanno di farsi del male.

La moglie gli rimane accanto, decide di condividere l’inferno del marito e allontana il figlio. Ha capito che suo marito deve assumere i farmaci e che tocca a lei provvedervi vigilando con attenzione ed amore. Ha capito che deve aiutarlo a rientrare nella realtà, a credere nella vita e non nelle sue allucinazioni. Ha capito che deve aiutarlo a reinserirsi socialmente e quindi decide di parlare con il direttore del Dipartimento e gli chiede che trovi a suo marito almeno un posticino, una sedia nella biblioteca del Dipartimento.

Non c’è da stupirsi che Nash ricevendo il premio Nobel faccia del suo discorso un inno alla moglie: colpito dalla malattia, senza amore, senza lei che vigila sulla terapia che certamente da solo non avrebbe assunto (per rifiuto o dimenticanza) sarebbe diventato un barbone, dimenticato da tutti. Perché questi malati non sanno difendersi, non sanno spiegarsi, non sanno chiedere, non capiscono che devono curarsi perché la mente non c’è più. Forse il professor Curi crede che il professor Nash in certi momenti potesse insegnare tranquillamente, in altri seguire le sue allucinazioni e quindi si domanda: perché non lasciargli questa doppia vita che tanto lo diverte?

Forse diverte il professor Curi, ma non il malato: perché la malattia prima o poi esplode ed è la negazione della vita, le allucinazioni prendono il sopravvento ed è, se non curata, la morte.

Non finirà mai di stupirmi il fatto che nessun profano osi discutere sulla staticità di un edificio o sulla funzionalità di una centrale elettrica: ma tutti si sentono autorizzati a parlare di cose mediche concernenti le patologie del cervello, quest’organo meraviglioso dalle mille complicatissime funzioni. Le malattie di quest’organo sarebbero sempre «varianti dalla norma», addirittura una ricchezza (!) che non si può e non si deve mortificare con farmaci od altro.

Finalmente la psichiatria che è una scienza medica, con la chiusura dei manicomi, luoghi di reclusione e non di cura e riabilitazione, è rientrata nell’ambito della medicina e sta facendo miracoli per questi pazienti. Purtroppo però (e questo va sottolineato) la psichiatria, come dice Cole- man nel suo libro «Guarire dal male mentale» continua a produrre istituzione anche fuori dal manicomio; la psichiatria rimane dentro agli ospedali, agli ambulatori, ai centri diurni, non va a domicilio, non monitorizza giorno per giorno questi pazienti cercando accanitamente la dose minima efficace del farmaco, non aiuta le famiglie a capirli e questi pazienti sono disperatamente soli senza amici, senza familiari, senza un medico accanto, soli con le loro alluci- nazioni e con le loro medicine che diventano, sì, a questo punto una vera e propria camicia di forza farmacologica.

Prof. Cesare Dal Palù

Padova